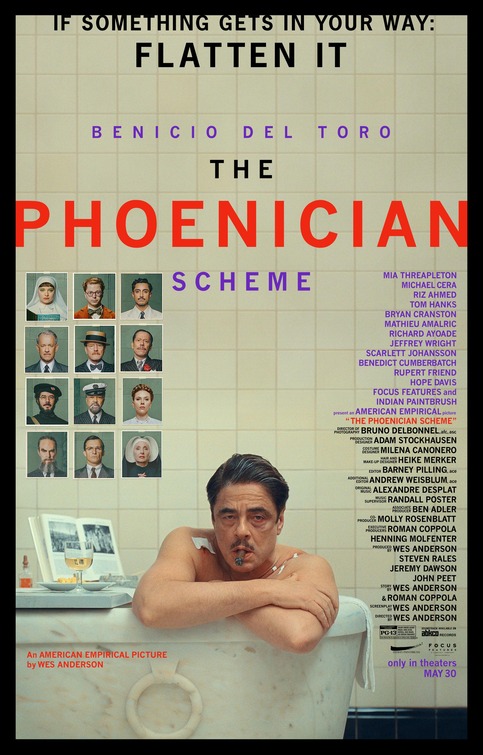

En su duodécimo largometraje como director –y copartícipe del guion– Wes Anderson regresa al terreno que mejor conoce: un mundo estilizado hasta el exceso, poblado de familias disfuncionales, magnates excéntricos y un diseño visual que bordea lo pictórico. En La trama fenicia (original The Phoenician Scheme) Anderson aborda un relato de espionaje, herencia, poder y redención, centrado en el magnate europeo Zsa-Zsa Korda (Benicio del Toro) y su hija Liesl (Mia Threapleton), novicia que se ve forzada a entrar en el negocio familiar.

Desde el arranque, la película deja claro que el verdadero protagonista no es tanto la trama de espionaje (intentos de asesinato, conspiraciones, negocios turbios) sino el universo visual y simbólico que Anderson despliega con precisión obsesiva. Las simetrías, la paleta de colores pastel, los decorados que parecen maquetas funcionales, el ritmo suave pero incesante: todo remite a ese imaginario propio del autor.

El guion se articula en capítulos casi autónomos, como viñetas que amplifican el sentido de fragmentación familiar y moral. Korda, que ha amasado su fortuna gracias a influencias, chantajes y un mundo de lujos, se enfrenta a la decisión de dejar su imperio a una hija con la que apenas ha construido vínculo humano. El juego entre padre e hija –resistencia, desafío, proximidad progresiva– es el corazón emocional de la cinta.

Anderson, fiel a su estilo, vuelve a privilegiar lo estético sobre lo narrativo: cada plano es un festín visual. Un detalle lo dice todo: el rosario de Liesl fue diseñado por la casa Cartier –un objeto casi escultórico, con una cruz de 5,5 cm para que luzca “como parte de la escenografía” más que como mero accesorio. Esta concreción formal refleja la obsesión del director por el decorado como personaje: los interiores, los pasillos, los viajes en avión, las reuniones de empresarios, todos parecen escenas detenidas de una gran maqueta viviente.

El reparto, como es habitual, es tan deslumbrante como voluminoso: además de Del Toro y Threapleton, figuran nombres como Michael Cera, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Bill Murray, entre muchos otros. Pero, en un giro interesante, Anderson reduce la coralidad tradicional de sus últimos trabajos para centrarse más íntimamente en los tres personajes principales (Korda, Liesl y Björn, el tutor de ella interpretado por Cera). Esta decisión se siente doblemente acertada: por una parte reduce cierta dispersión; por otra, invita a una mirada más concentrada sobre el vínculo familiar y la identidad familiar resquebrajada.

La trama fenicia une dos obsesiones recurrentes en el cine de Anderson: la familia como sistema roto y el capitalismo como juego moral. Korda es una figura de poder que ha construido su imperio en la opacidad; la hija novicia representa un contrapunto espiritual que lo fuerza a mirar más allá del beneficio inmediato. El trasfondo de espionaje y traiciones es el vehículo, pero el eje es la reivindicación del vínculo humano en un mundo dominado por estructuras impersonalizadas. Algunos críticos han señalado que el film es “el mejor Anderson desde El gran hotel Budapest”, precisamente porque consigue que el guion tenga un cuerpo más definido que en sus trabajos recientes.

Sin embargo, esta obra no está exenta de críticas: se le ha reprochado que, a pesar de su virtuosismo formal, carece del “punch” emocional de sus clásicos y que esos universos tan contenidos y estéticos pueden resultar fríos o demasiado autorreferenciales. En ese sentido, el resultado es una cinta que satisface a los fans del autor —ofreciendo todas sus señas de identidad— pero que, quizá, no logra romper del todo con las expectativas y dejar una huella narrativa que trascienda su propia forma.

En conclusión, La trama fenicia es un retorno vigoroso de Wes Anderson a su zona de confort, con un equilibrio más fino entre forma y fondo que en sus últimos trabajos. Su inteligencia visual sigue siendo irreprochable; su melancolía latente, perceptible; su mundo, cuidadosamente construido. Y aunque no revoluciona el universo andersoniano, sí lo reafirma con elegancia. Una película que confirma que Wes Anderson sigue siendo un cineasta único y que proponerse reinventarse tal vez fue menos importante que afinar su propio estilo.