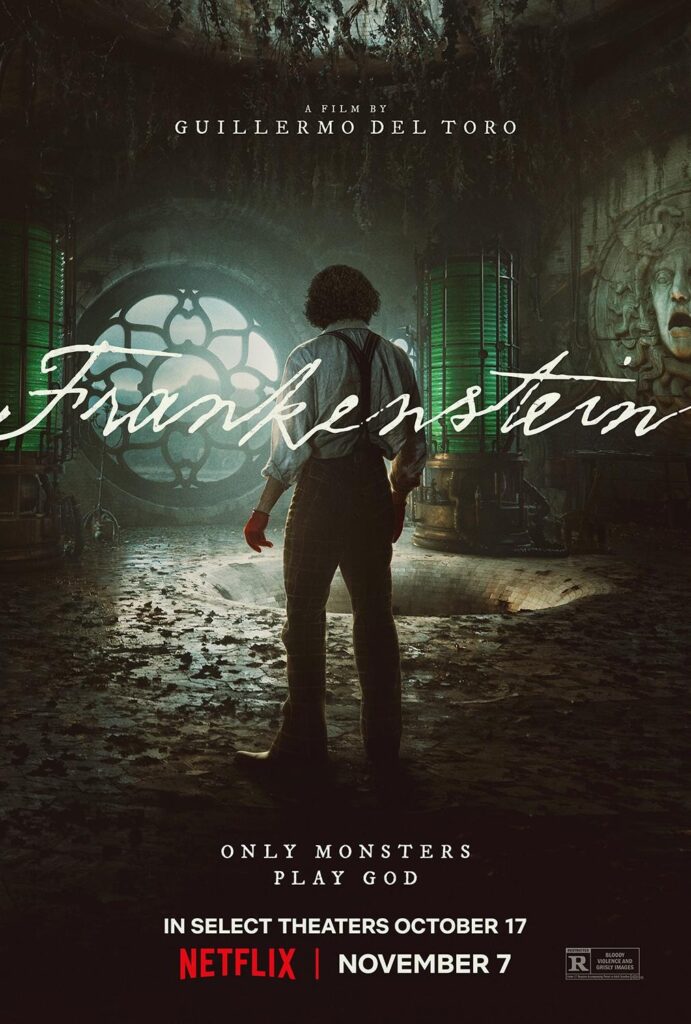

El Frankenstein de Guillermo del Toro es una película que entra sola por los ojos. Mientras la estás viendo es muy fácil dejarse llevar: los planos son preciosos, la fotografía es espectacular y cada escenario parece pensado para que te detengas a admirarlo. Del Toro rueda como si estuviera ilustrando un cuento gótico de lujo, con ese barroquismo tan suyo marca de la casa. El problema es que tanta belleza acaba jugando en su contra. Todo es tan bonito, tan pulido y tan consciente de sí mismo que la película pierde filo. No hay peligro, no hay sensación de amenaza real. Es un Frankenstein que deslumbra, pero no incomoda.

La historia, además, va por un camino demasiado recto. El conflicto está claro desde el principio y prácticamente no evoluciona. No hay sorpresas, no hay capas nuevas ni esa sensación de caída progresiva que debería tener una historia así. Del Toro no se fía del silencio y lo explica todo: la culpa, el dolor, el rechazo, las emociones de cada personaje. Y Frankenstein siempre ha funcionado mejor cuando deja cosas en el aire. Aquí todo se verbaliza y, al final, lo que debería ser incómodo se vuelve demasiado evidente y previsible.

Oscar Isaac está bien como Victor Frankenstein, pero su versión del personaje resulta algo rara. Más que un científico cegado por la ambición, parece un tipo triste y atormentado desde el minuto uno. Funciona a nivel dramático, pero diluye mucho la idea del creador irresponsable, del auténtico monstruo moral de la historia. La relación entre creador y criatura se vuelve casi una sesión de terapia, demasiado equilibrada, cuando debería ser sucia, desigual y profundamente perturbadora.

Y luego está la criatura, que para mí es el gran problema de la película. El Frankenstein de Jacob Elordi es demasiado guapo. Así, sin rodeos. No hay rechazo físico, no hay choque visual. Las cicatrices parecen diseño de moda y su cuerpo responde a un canon de belleza muy actual que choca frontalmente con lo que debería ser el personaje. El monstruo debería incomodar solo con aparecer en pantalla, y aquí ocurre justo lo contrario: es estilizado, elegante, casi idealizado, como un modelo gótico sacado de una pasarela. Si el monstruo no inquieta, el rechazo social deja de tener sentido y todo el drama pierde fuerza.

En este punto es inevitable acordarse, aunque solo sea un momento, de Nosferatu de Robert Eggers. No por la historia, sino por cómo se plantea visualmente al monstruo. El Orlok de Eggers, interpretado por Bill Skarsgård, podrá gustar más o menos, pero es incómodo, raro y antinatural. No busca caer bien ni ser bonito, busca molestar. Y ahí está la diferencia clave. Mientras Nosferatu apuesta por el rechazo y el desasosiego, Frankenstein embellece tanto a su criatura que la vuelve inofensiva. Del Toro quiere que empaticemos desde el primer minuto; Eggers acepta que primero tengamos que apartar la mirada.

Al final, esa es la gran contradicción de la película. Frankenstein es impecable a nivel formal, muy sincera emocionalmente y visualmente deslumbrante, pero también demasiado blanda. Del Toro ama tanto a sus monstruos que los desactiva. Su película no muerde, no incomoda y no deja poso. Se disfruta mucho mientras dura, pero se olvida con bastante facilidad.

En definitiva, Frankenstein es una película hermosa, cuidada y emocionalmente transparente, pero también blanda y poco arriesgada. Comparada con Nosferatu, se queda corta en atmósfera, en incomodidad y en valentía. Prefiere ser admirada antes que temida. Y para una historia que fundó el horror moderno, eso no es precisamente una virtud.